来源: 时间:2025-09-29 作者: 点击:

8月下旬,园林园艺学院云南古茶树资源保护与利用创新团队黄晓霞教授课题组在SCI一区TOP期刊《Industrial Crops & Products》上发表了题为“Metabolomics and transcriptomics reveal the accumulation of key metabolites and flavor formation in the fresh leaves of wild and cultivated tea plants”的文章,深入解析了野生茶树和栽培茶树鲜叶中关键代谢物的积累规律和调控机制,研究成果可为培育具有特定品质和风味的茶树新品种提供重要的基因资源和理论支持。

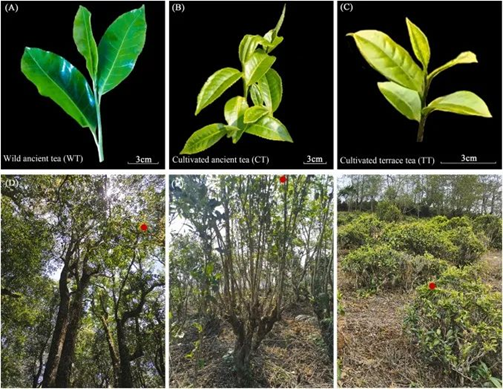

茶(Camellia sinensis(L.)O.Ktze.)作为全球重要的经济作物,其鲜叶中丰富的代谢物是茶叶品质与风味的前体物质。此研究聚焦于云南省三种具有代表性的茶树资源:野生型古茶树(WT, C. taliensis)、栽培型古茶树(CT, C. sinensis var. assamica)和栽培型台地茶(TT, C. sinensis var. assamica),旨在揭示不同类型茶树鲜叶在代谢物积累和转录调控层面的差异及其对茶叶风味形成的贡献。

茶(Camellia sinensis(L.)O.Ktze.)作为全球重要的经济作物,其鲜叶中丰富的代谢物是茶叶品质与风味的前体物质。此研究聚焦于云南省三种具有代表性的茶树资源:野生型古茶树(WT, C. taliensis)、栽培型古茶树(CT, C. sinensis var. assamica)和栽培型台地茶(TT, C. sinensis var. assamica),旨在揭示不同类型茶树鲜叶在代谢物积累和转录调控层面的差异及其对茶叶风味形成的贡献。

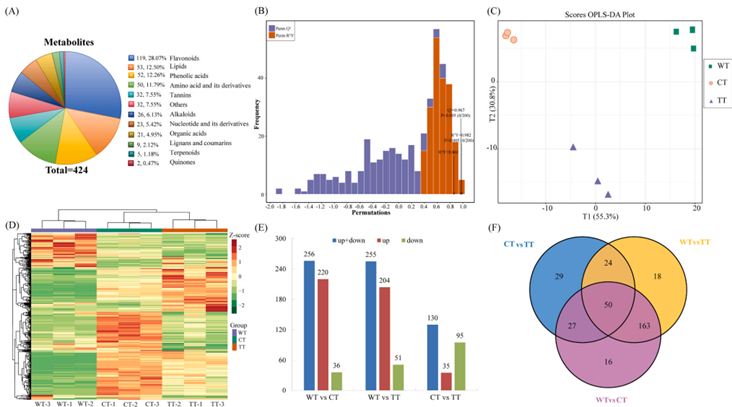

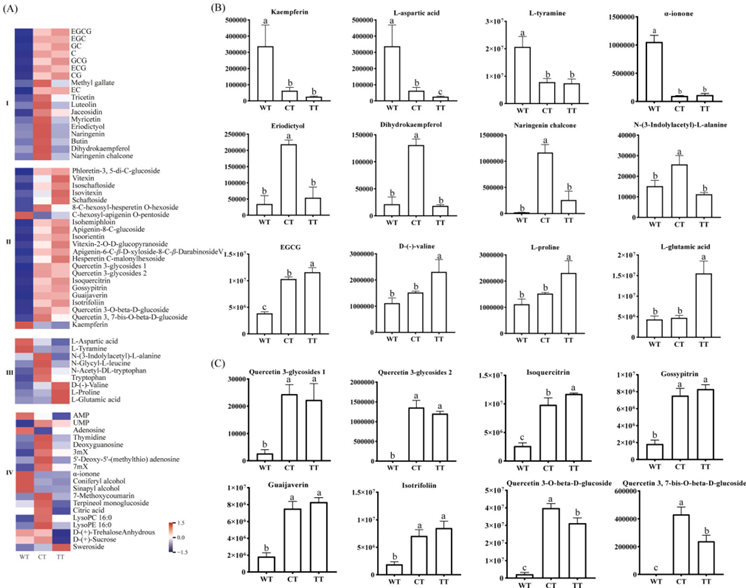

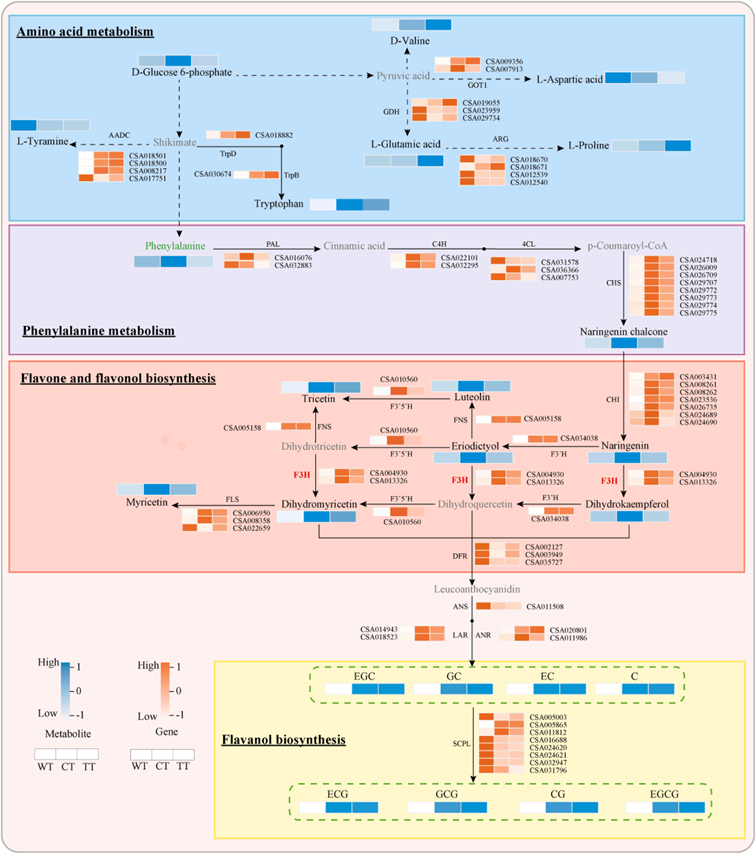

此研究结合广泛靶向代谢组学和转录组学技术,对三种类型的茶树鲜叶进行了系统分析。关键代谢物分析显示,黄酮类化合物(尤其是黄酮醇苷类)和多种游离氨基酸在CT鲜叶中显著富集,这可能是CT所制茶叶(如普洱茶)通常呈现醇厚饱满风味的重要物质基础。其中,8种主要儿茶素单体(EGC, GC, EC, C, ECG, GCG, CG, EGCG)在CT和TT中的含量均显著高于WT,特别是EGCG在TT中达到峰值,这解释了TT鲜叶通常具有更强烈苦涩味的原因。此外,槲皮素糖苷在CT和TT中显著积累,可能与茶的苦味感知有关。WT鲜叶则表现出独特的代谢特征:α-紫罗兰酮(赋予独特木香/花香)和木质素前体(松柏醇、芥子醇)含量显著高于CT和TT,这可能是野生茶独特香气的来源之一,也反映了其在较高海拔环境(2050-2500米)下的适应性响应。WT中还积累了更多的蔗糖、海藻糖等糖醇类物质,可能有助于平衡风味。L-茶氨酸在WT和CT中的含量高于TT,提示古茶树资源可能具有更高的健康价值潜力。

此外,转录组分析还鉴定出大量差异表达基因(DEGs)。KEGG通路富集分析表明,黄酮类生物合成(Phenylpropanoid biosynthesis, Flavonoid biosynthesis)和氨基酸代谢(Alanine,aspartate and glutamate metabolism, Arginine biosynthesis)是三类茶树差异最显著的代谢通路。通过构建代谢通路图谱,此研究将关键代谢物的积累变化与结构基因(如PAL, 4CL, CHS, CHI, F3H, ANS, ANR, LAR, SCPL等)的表达模式相关联。研究发现,CT中黄酮类生物合成上游通路基因(如PAL, 4CL, C4H, CHS, CHI)以及中游的F3H基因普遍上调表达,这与CT中丰富的黄酮类前体和儿茶素积累高度一致。通过WGCNA分析构建了三个共表达模块(棕色、蓝绿色和蓝色模块),这些模块中的基因与黄酮类和氨基酸的积累密切相关。进一步分析发现,15个MYB和bHLH转录因子与关键结构基因(如CHS、CHI和F3H)表现出强正相关(r > 0.8, P < 0.05),表明它们可能在调控黄酮类和氨基酸的生物合成中发挥重要作用。这些转录因子与代谢物之间的关联为理解茶树风味形成的分子机制提供了新的见解。

研究鉴定出的关键结构基因和转录因子为理解茶树风味物质合成的调控网络提供了新视角,也为利用不同茶树资源(如利用野生大理茶独特香气、选育高风味品质的栽培品种)进行定向育种和品质改良奠定了理论基础,同时对野生茶树资源的科学保护具有重要意义。园林园艺学院2018级已毕业硕士研究生王菲为论文第一作者,黄晓霞教授为通讯作者,已毕业硕士研究生杨雄伟、李琬婷、宁朋分别参与了野外调研取样及数据分析工作。该研究工作得到了国家自然科学基金项目(31760197)和云南省兴滇英才支持计划青年人才项目的支持。